Électricité : la vérité des chiffres face aux illusions de la PPE3

Depuis quinze ans, la facture d’électricité des Français a plus que doublé. Les taxes, l’explosion des abonnements et le soutien massif aux énergies renouvelables intermittentes (ENRi) en sont les causes principales. La Cour des comptes, RTE et Enedis prévoient déjà plus de 300 milliards d’euros de coûts supplémentaires dans les quinze prochaines années, soit 20 milliards par an à la charge des consommateurs et des contribuables.

Pour rétablir les faits, chiffres à l’appui, face aux illusions de la PPE3 et aux accusations infondées dont elle est l’objet de la part de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), la Fédération Environnement Durable publie ce rapport de 2 experts, de la Fédération Environnement Durable: Michel Faure, Vice-président, polytechnicien Ingénieur des Mines et Louis LANDROT, Administrateur, polytechnicien, ingénieur civil des Ponts et Chaussées

Jean-Louis Butré

Président

L’électricité en France : évolution des coûts et développement de l’éolien

et du solaire

I. Le prix de l’électricité a fortement augmenté depuis une quinzaine d’années

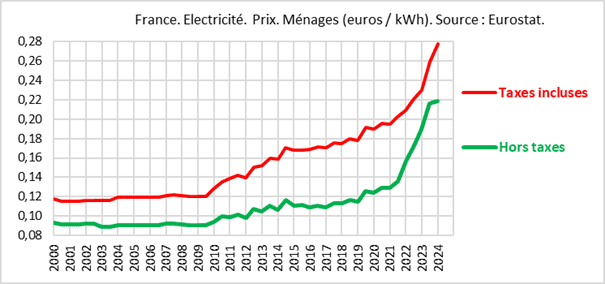

Différentes approches peuvent être utilisées pour calculer le prix de l’électricité mais toutes convergent vers un doublement du prix au consommateur depuis une quinzaine d’années.

Selon Eurostat,

Le prix de l’électricité pour les ménages français est passé de 9 c€/kWh HT à 22 c€/kWh de 2000 à 2024. Taxes incluses, le prix est passé sur la même période de 12 c€/kWh à 28 c€/kWh soit une augmentation de 233% sur 25 ans.

Selon d’autres sources[1]

Pour suivre l’évolution des prix de l’électricité, il est indispensable de prendre en compte également le prix de l’abonnement ; ce poste devient une dépense maintenant tout à fait significative, pour deux raisons :

- D’une part, la fiscalité s’est brutalement alourdie, la TVA, initialement réduite, passant au taux de 20% en août 2025,

- D’autre part, l’abonnement étant un poste fixe, plus on économise sur sa consommation, plus ce poste devient significatif.

Dans les faits, le prix de l’abonnement est passé de 96,97 €TTC en 2012 à 233,7 €TTC en 2025 pour le tarif de base, soit une augmentation de 141% en 13 ans selon les chiffres du Commissariat Général au Développement Durable.

Par ailleurs, les mêmes données Eurostat montrent que le prix TTC de l’électricité est passé de 0,1207 €/kWh de fin 2009 à 0,2926 €/kWh à fin 2024, soit une augmentation de 142% en 15 ans. Ramenée en euros constants, cette hausse, reste de l’ordre de 91%.

Ces chiffres sont issus de l’agrégation des données réelles de 95% des parts de marché et non une quelconque extrapolation.

Historiquement, on a pu observer une baisse du prix de l’électricité de 25% en euros constant de 1990 à 2010 avec la mise en service des centrales nucléaires.

Cette baisse régulière qui aurait pu se poursuivre avec l’amortissement du prix des centrales, a été brutalement interrompue avec d’une part l’obligation de vente faite à EDF d’une partie de sa production à prix cassé à des intermédiaires (ARENH) qui sont devenus concurrents du producteur historique et d’autre part, l’arrivée dans le mix de production de nouveaux moyens de production, les ENRi – énergies renouvelables intermittentes – d’abord éolien terrestre, puis solaire photovoltaïque et enfin l’arrivée des site de production en mer.

Ø A retenir : quelle que doit la méthode utilisée, on peut constater en moyenne un doublement des factures d’électricité depuis une quinzaine d’années

II. Les ENR (énergies nouvelles renouvelables) sont et seront majoritairement responsables de l’évolution de la facture du consommateur, même si une partie de leurs coûts est maintenant prise en charge par l’Etat

Initialement le soutien aux ENR était apparu sous forme d’une taxe, dénommée, Contribution au Service Public d’Electricité – CSPE.

Cette CSPE qui se montait initialement à 3,3 c€/kWh en 2003 a régulièrement augmenté jusqu’à représenter 33,82% du prix de l’électricité en 2015.

En 2016, face à une nouvelle augmentation de la CSPE d’un montant estimé de 7 milliards d’€ (soit +17% par rapport à 2014), en grande partie due au développement de l’éolien et du solaire[2] selon la CRE, le soutien étatique aux ENRi a été scindé en deux. Une partie reste payée par le consommateur (c’est la CSPE renommée accise en 2025) et qui a été plafonnée, le complément est financé directement par le budget de l’État[3], c’est-à-dire le contribuable.

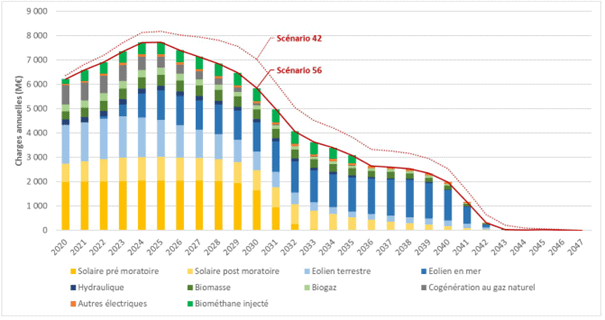

Le soutien direct aux ENRi est suivi au niveau du budget de l’Etat, dans le cadre du programme 345 ; ce soutien est suivi par une commission, la Commission de Gestion de la CSPE, CGCSPE qui commet un rapport annuel de réalisation et de prévision[4], le « Projet annuel de performances Annexe au projet de loi de finances pour l’exercice XXX ».

Il faut bien comprendre que le mécanisme de l’accise ne pèse pas directement dans le budget de l’Etat s’agissant d’une taxe prélevée sur la consommation et redistribuée ; mais il apparaît que ce mécanisme devient incontrôlable.

Si on vise l’équation CSPE = subvention aux ENRi, il faudra trouver d’autres mécanismes auxquels réfléchit le ministère des comptes public (cf. les premières présentations du Ministre pour les lettres cadre de l’exercice 2026).

Dans son rapport 2022, le CGCSPE avait estimé que l’engagement pris pour le futur, c’est-à-dire le reste à payer, pour les contrats signés à fin 2021, se montaient d’ores et déjà entre 108 Mds d’€ et 126,4 Mds d’€.

En fait, le CGCSPE avait sous-estimé très largement le reste à payer et trois postes avaient été oubliés :

- De façon logique, plus on met d’ENRi en service à prix fixe, plus le prix moyen du marché baisse et donc plus la charge à payer augmente (effet de cannibalisation),

- Les prix de référence, notamment pour les sites en mer ont été très sous-évalués, si on en croit le résultat des appels d’offres attribués,

- Enfin, la mise en route de nouveaux sites en mer a provoqué des nouveaux engagements sous forme d’aides d’état : par exemple 10,82 Mds d€ d’aides pour les sites Sud Atlantique et de Normandie et 4,12 Mds d’€ pour deux sites flottant en Méditerranée.

La courbe des engagements fin 2021 se présentait ainsi

Mais le consommateur sur sa facture, outre l’accise, paie les frais de réseau, réseau de transport et distribution, sous le vocable « d’Acheminement ».

Sur une facture, cette part « Acheminement » est, en effet, précisée, dans les postes « Consommation » et « Abonnement ».

Cette partie « acheminement » qui est payée par tous les consommateurs (Entreprises, Collectivités et Français), est agrégée et son agrégation constitue le Tarif d’Utilisation des réseaux publics d’électricité, le TURPE qui sert à financer les entités en charge du transport d’électricité (RTE) et de la distribution (ENEDIS). A date la partie Acheminement représente 34% du poste consommation environ.

Si la PPE3 est décrétée en l’état (multiplication par 2 de l’éolien terrestre, par 5 du solaire et par 10 des sites en mer), le TURPE va augmenter drastiquement compte tenu des énormes besoins d’investissement des réseaux.

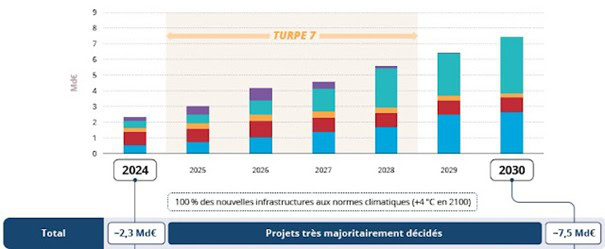

Les TURPE sont réévalués tous les 4 ans. Actuellement, c’est le TURPE 7 qui s’applique sur la période 2025 – 2028.

Besoin de 100 Md€ pour RTE sur le période 2025-2040

Rappelons tout d’abord que lors du précédent TURPE (TURPE 6), en 2020, RTE avait sollicité l’autorisation de mobiliser 33 milliards d’euros sur les 15 ans à venir (2020-2035) pour permettre notamment l’intégration des EnR, à hauteur de 20 milliards d’Euros.

Voir consultation publique ci-après.

Le président de la CRE avait tout d’abord refusé catégoriquement, jugeant la somme exorbitante.

Dans le nouveau Schéma de Développement du Réseau SDDR(2025), c’est une somme 3 fois supérieure que sollicite RTE avec ~100 Md€ pour les investissements dans le réseau public de transport d’électricité sur 15 ans.

L’illustration de RTE ci-dessous montre que la part imputée « à la rénovation du réseau et à l’adaptation au changement climatique », en rouge, est très minoritaire.

Le segment bleu supérieur chiffrant le seul raccordement de l’éolien en mer et le bleu inférieur représentant notamment la mise en service de 40 % des infrastructures prévues pour les EnR terrestres via les « Schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables » (S3REnR deuxième génération) sont très majoritaires et en forte augmentation.

Le raccordement des éoliennes en mer nécessiterait à lui seul un investissement de 37 Md€ pour RTE.

Selon RTE, le montant des besoins d’investissement estimés pour 2030 est de 7,5 Md€, contre 2,3 Mds € en 2024, soit un triplement entre 2024 et 2030.

Le TURPE 8 augmentera inéluctablement dans de fortes proportions par rapport au TURPE 7.

Notons que RTE, pour conforter sa demande de 100 Md€ affirme que l’Allemagne prévoit dans les 10 ans à venir un investissement réseaux de plus de 250 Md€ et la Grande Bretagne plus de 150 Md€.

Besoin de 90 Md€ pour ENEDIS sur le période 2025-2040

Enedis indique clairement dans l’en tête du chapitre 4 de ses éléments de prospective à horizon 2050 : « Le développement des énergies renouvelables raccordées au réseau de distribution sera le facteur le plus déterminant pour Enedis » et prévoit de ce fait un besoin pouvant aller de 1,5 Md€ par an à 8 Md€ par an selon la croissance et le scénario de développement des EnR.

Ø A retenir : le TURPE est payé par le consommateur ; il va inexorablement évoluer vers une forte hausse dans les 10 ans à venir à cause des investissements massifs à réaliser dans les réseaux pour prendre en compte l’éparpillement des productions ENRi sur le territoire national.

Un soutien public probable de plus de 100 Mds€ sur les 15 ans à venir

Le soutien public de l’Etat aux ENR électriques ne cesse d’augmenter.

Selon la CRE, son coût sera d’environ 7 Mds€ en 2025. Les nouveaux projets d’ENR étant encore subventionnés, ce montant augmentera inexorablement et dépassera les 100 Md€ dans les 15 ans à venir.

Ce soutien se rajoute aux 190 Mds de TURPE envisagés par RTE et ENEDIS

Ø A retenir : au total le coût des ENR sera de l’ordre de 300 Md€ dans les 15 ans à venir, soit 20 Mds/an répartis que le consommateur et sur l’Etat.

III. Faut-il continuer à développer les ENR intermittentes ?

La France produit plus d’électricité qu’elle n’en consomme.

En 2024, la production a atteint 539 TWh, répartis essentiellement en 362 TWh de nucléaire, 75 TWh d’hydraulique et 72 TWh de production éolienne et photovoltaïque.

Cette production importante a permis à la France d’exporter 89 TWh d’électricité vers ses voisins, générant de l’ordre de 5 Mds€ de recettes pour la balance commerciale française.

Dans ce contexte, faut-il encore développer les Energies électriques intermittentes ?

La réponse est négative pour plusieurs raisons

- La consommation d’électricité est en baisse régulière depuis une dizaine d’années. Certes une demande d’électricité est anticipée à la hausse ces prochaines années, en raison de l’électrification croissante des usages et de l’économie (en particulier, accroissement des voitures électriques et développement des pompes à chaleur), mais cette évolution est lente et il n’y a pas lieu de se précipiter pour investir dans de nouveaux moyens de production. Ceux-ci devront immanquablement être pilotables, pour garantir la production nécessaire pour couvrir les périodes de pointe, en particulier les soirées anticycloniques d’hiver, sans soleil et sans vent.

- Le nucléaire est la seule production pilotable décarbonée, qui peut répondre à une forte augmentation de la demande. Comme sa mise en œuvre est longue, il convient de démarrer les programmes rapidement. Sinon la France sera contrainte de développer des centrales à gaz, seul moyen de production pilotable rapidement opérationnel.

- En tout état de cause, les EnR électriques intermittentes ne sont pas la solution. Leur développement à outrance, comme c’est le cas actuellement, conduit à ralentir fortement les centrales nucléaires, ce qui est une aberration technique et financière, comme le dénoncent beaucoup de scientifiques (Académie des Sciences, etc.), ainsi que le Haut-Commissaire à l’Energie (voir lien).

- En tout état de cause, les EnR électriques intermittentes ne sont pas la solution. Leur développement à outrance, comme c’est le cas actuellement, conduit à ralentir fortement les centrales nucléaires, ce qui est une aberration technique et financière, comme le dénoncent beaucoup de scientifiques (Académie des Sciences, etc.), ainsi que le Haut-Commissaire à l’Energie (voir lien).

A noter que jusqu’à maintenant les exploitants éoliens et solaires qui « effacent » leur production sont rémunérés comme s’ils produisaient

- Une raison supplémentaire de ne pas développer de nouveaux programmes d’EnRi est l’instabilité qu’elles créent sur les réseaux.

L’électricité alternative à 50 Hertz en provenance de l’éolien et du solaire est créée par des onduleurs, qui sont beaucoup moins stables que les gros alternateurs des centrales hydrauliques, nucléaires ou fossiles.

C’est probablement l’une des raisons du black-out du 28 avril dans la péninsule ibérique, même si, quatre mois après l’accident, le gouvernement espagnol ne s’est pas encore officiellement prononcé.

Ø A retenir : dans le contexte français actuel, il est déconseillé pour des raisons techniques et pour des raisons financières de continuer à développer l’éolien et le solaire, comme le préconise la version « début septembre 25 » de la PPE soumise au Parlement

Télécharger le rapport complet

[1] Le Mont Champot – septembre 2025 : https://lemontchampot.blogspot.com/

[2] https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Communiques_de_presse/import/151029-CP-CSPE2016.pdf

[3] economiematin.fr/enr-fiscalite-energie-renouvelable-france-riou

[4] https://www.budget.gouv.fr/documentation/documents-budgetaires/exercice-2025/plf-2025